このページは、労働分配率を適正に固定することで人件費で会社を倒産させない方法についてお伝えしていきます。また業種別で適正な労働分配率の目安についても公開しています。そもそも労働分配率なんて数字知りたくないって社長ほどお読みいただけたらと思います。

労働分配率という数字が大事なのではなく、どうすれば人件費で会社が苦しくならないか。これが中小企業経営にとってはとても重要になります。会社経営で苦しくなる原因で最も多いのは人件費が圧迫してしまうからです。

なので、あなたが従業員を雇っている。あるいは、今後雇おうと思っているのであれば、最後まで必ずお読みいただけたらと思います。細かい数字はわからなくても、きっとご理解いただけると思います。

目次

労働分配率とは?

そもそも、労働分配率とはなに?って社長も多いことでしょう。これは、ざっくりというと利益に対する人件費の割合になります。この利益の部分が、その労働分配率を出す人によって異なるというのが現状です。一般的には下記のような式で表されることが多いです。

労働分配率=人件費/付加価値

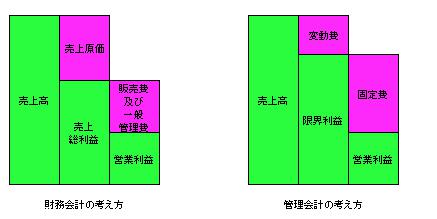

この付加価値の部分については、売上総利益をもってくるのか、営業利益をもってくるのか。あるいは、管理会計というやや難しい概念の限界利益をもってくるのかと計算方法が分かれています。

なので、労働分配率はどれくらいといっても一概に相手の意図と異なることがありますのでご注意くださいね。ここからは、話をわかりやすくするために付加価値のところを売上総利益(粗利)を基準に考えていきます。

労働分配率は固定にするべき理由

会社をつぶしているケースで多いのは、この労働分配率が高くなっているケースがすごく多いです。私がこれまでかかわってきた経営者で資金繰りが苦しいという会社のほとんどは、この労働分配率が高すぎます。

労働分配率が高いということは、人件費をたくさん支払いすぎているということです。もしくは、経営の規模からみて人をたくさん雇いすぎているということになります。粗利の半分を超えて人件費がかかっている場合は、危険になってきます。

もちろん、業界によっても異なりますが基本的にはそうです。なぜかというと、人件費が仮に粗利の50%だとしたらそれに法定福利費(社会保険料)が固定費として必ず必要になるからです。

法定福利費は、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災の4つの保険で、それだけで給与の17%以上かかってきます。どういうことかというと、人件費が50%だとしてそれにプラスして固定費の17%がかかってくるので、その時点で売上総利益(粗利)の67%が使われてしまっていることになります。

そこにさらに、広告販売費や福利厚生費や車両管理など会社が売り上げを上げるために必要になってくる経費がプラスされてしまいます。例えば、広告費のような売上に直結するようなお金をかけれなくなってしまうと、あきらかに経営はおかしくなります。

なので、粗利ベースでいうと人件費が50%もあってはいけないのです。では、売上総利益(粗利)が昨年よりも下がってしまったら、人件費をどのように調整するのかという問題がでてきます。

毎年、毎年、粗利が右肩上がりなんてことはありません。よくない年も長く続ければ当然でてきます。そんな時にどのように人件費を調整していくのかについて経営者は知っておかなければなりません。

人件費を調整する方法

労働分配率が上がると、広告費など本来お金をかけなければ経営がやっていけないところにお金がかけられなくなるので、人件費を粗利の割合で固定することをこれまでにお伝えしてきました。もう少しわかりやすくいうと、粗利の○%が人件費と決めることです。

仮に、人件費を粗利の33%にしたとしましょう。これでも、法定福利費を入れると粗利の50%になります。このぐらいで経営すると、とても余裕をもった経営をすることが可能になります。

では、業績が悪くなった年はどのように人件費を調整するのでしょうか。その答えは簡単です。ボーナスで調整するのです。ボーナスは、会社が支払うか支払わないかの決定権を持つものになります。

なので、ボーナスで調整するという方法にするのです。これが、もしボーナスを全く支払っていないという会社であれば調整する方法がありません。人が退職してくれるのを待つしかないです。

そのため、通常の給与は下げてでも賞与で調整する仕組みをもっておかなければなりません。人件費のすべてを固定費にしてしまうのではなく、ボーナスにして変動費に変更することが必要になるのです。

人件費を粗利の○%にすると決めたら、あとはこの粗利○%の割合を変更しないことです。そうすることで、会社が人件費で倒産することがなくなります。この秘訣としては、人件費の中のボーナスの割合を増やすというのがポイントになります。

月給を生活に困るほど安くしてはいけませんが、経営という観点から見るとボーナスの割合を増やして、基本給の割合を減らすということがより安全になるわけです。

人件費というのは、月単位で見るのではなく年収ベースで見るように考えその中で、ボーナスを人件費の調整弁とするのです。社長は、労働分配率を考えるとき必ずそのことを意識してくださいね。

労働分配率を下げる方法

では、すでに労働分配率が適正な値よりも高くなってしまっていたらどうすればいいでしょうか。現状、法令で固定給を下げることは本人の同意がないとできません。なので、退職者を待つという方法か、もしくは粗利を増やすしかありません。

一生懸命経営をして、粗利を増やしていきましょう。そして、ここからが大きなポイントになりますが退職者が出た場合に今度入れるようにするのは正社員ではなく、パートもしくはアルバイトにしてください。

正社員の給料というのは、年収ベースで考えると少なく見積もっても300万円は必要になってきます。1日8時間で、その年収ですよね。しかし、パートやアルバイトはどうでしょうか?1日5時間働いてもらって年収100万円です。

計算してみればわかりますが、パートやアルバイトなら100万円×3=300万円です。しかも、3人の労働時間は15時間になります。どっちの方が会社にとって有利でしょうか?1人に8時間と3人で15時間。数字で見ると明らかです。

8時間の正社員<<15時間のパート

しかも、これは作業量が15時間になるので倍近いねって話だけではありません。パートは、1日5時間であれば社会保険料をかける必要がありません。しかも、3人もいればもし休みが出てもなんとかフォローできるでしょう。

正社員1人の場合は同じようにいきません。もし、経営者のあなたがパートは使えなくて正社員の方が責任感があるしって思うのであれば、それは考え方を変える必要があります。どんなに能力のないパートだとしても、3人の作業量に正社員はかてないのです。

もちろん、これは職種などにもよるでしょう。すべての職種で出来ることではありませんが、労働分配率が他よりも高いことは経営上とても危険な状態です。同業他社と同じ水準まで労働分配率を下げるようにしましょう。

その際に、簡単にできるのがパートやアルバイトを採用することです。先ほどの例では、パート3人といいましたが2人でもいいわけです。2人だとしても10時間あるわけですから、正社員の定時よりも長く働く時間があるわけです。

そのような視点を一つもつことで、経営を劇的に改善することができるのです。資金繰りが苦しい、人が足りないと思っている経営者は是非、この方法を参考にしてくださいね。

労働分配率の職種別目安

ここまでの話で、労働分配率を適正にして固定することが経営をずっと継続していくためには大事だとお話してきました。個人的には、人件費+法定福利費を合わせて粗利の50%というのを唱えていますが、業界によっても異なることがあるでしょう。

なので、ここからは業界別の労働分配率の適正な数値の目安を見ていきましょう。この労働分配率については、税理士が入っているTKCがデータにしているものです。なので、データの母数もすごくたくさんあります。

ただ、管理会計という少し難しい概念をつかって労働分配率をだしていますのでその点は今までの粗利ベースの考え方と異なります。TKCのデータの労働分配率の計算式は下記のようになっています。あなたの会社でも同様に労働分配率を出してみましょう。

労働分配率=人件費/限界利益

※限界利益=売上-変動費(限界利益=利益+固定費)

限界利益とは、売上高から変動費を引いたものになります。なので、自社で計算するときは売上-広告費などの変動費をすべて引いていってください。また別のやり方でいうと、営業利益+固定費ともいえます。

営業利益+人件費や法定福利費などの固定費を足して限界利益を導きだしてもいいでしょう。文章では、少し説明が難しいのでイメージとしては下記の図をご覧いただけたらと思います。

参照:http://kanrikaikei-sys.com/

なので、これまで私がずっとお伝えしてきました粗利の○%とはやや労働分配率の数字が異なるります。TKCの労働分配率と自社を比較する場合は、必ず限界利益を出してからでないとわかりづらくなりますので注意してくださいね。

なお、このデータは黒字企業についてのみの労働分配率を掲載しています。期間は2016年1月~2016年12月までの決算から導き出しています。

建設業

| 業種 | 労働分配率 |

| 総合工事業 | 49.5 |

| 職別工事業 | 53.1 |

| 設備工事業 | 59.6 |

| 管理事務を行う本社等 | 45.7 |

| 一般土木建築工事業 | 49.0 |

| 土木工事業 | 49.0 |

| 造園工事業 | 56.2 |

| 舗装工事業 | 51.7 |

| 建築工事業 | 48.9 |

| 木造建築工事業 | 49.8 |

| 建築リフォーム工事業 | 51.1 |

| 大工工事業 | 59.6 |

| 型枠大工工事業 | 53.5 |

| とび工事業 | 52.4 |

| 土工・コンクリート工事業 | 51.4 |

| 鉄骨工事業 | 48.1 |

| 鉄筋工事業 | 57.8 |

| 石工工事業 | 49.1 |

| タイル工事業 | 56.6 |

| コンクリートブロック工事業 | 54.2 |

| 左官工事業 | 63.0 |

| 金属製屋根工事業 | 58.9 |

| 板金工事業 | 60.5 |

| 建築金物工事業 | 56.2 |

| 塗装工事業 | 56.7 |

| 道路標示・区画線工事業 | 59.6 |

| 内装工事業 | 52.0 |

| ガラス工事業 | 56.4 |

| 金属製建具工事業 | 57.8 |

| 木製建具工事業 | 62.3 |

| 屋根工事業 | 61.2 |

| 防水工事業 | 57.2 |

| はつり・解体工事業 | 40.2 |

| 他に分類されない職別工事業 | 53.4 |

| 一般電気工事業 | 60.0 |

| 電気配線工事業 | 58.1 |

| 電気通信工事業 | 63.8 |

| 信号装置工事業 | 65.1 |

| 一般管工事業 | 58.8 |

| 冷暖房設備工事業 | 58.8 |

| 給排水・衛生設備工事業 | 58.2 |

| その他の管工事業 | 62.2 |

| 機械器具設置工事業 | 60.1 |

| 昇降設備工事業 | 65.3 |

| 築炉工事業 | 63.0 |

| 熱絶縁工事業 | 57.0 |

| 道路標識設置工事業 | 57.0 |

| さく井工事業 | 55.1 |

建設業の中で、最も労働分配率が高いのは信号機設置工事業になっています。また、最も労働分配率が低いのは、解体工事です。比較的に全体を見渡しても建設業は労働分配率が高いですね。

それだけ、職業的にどうしても人が必要になってくる職業です。いかに労働分配率を下げていくかというのは経営を考えると大きな問題である業種であるといえるでしょう。

製造業

| 業種 | 労働分配率 |

| 食料品製造業 | 45.2 |

| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 34.3 |

| 繊維工業 | 53.0 |

| 木材・木製品製造業 | 48.6 |

| 家具・装備品製造業 | 56.1 |

| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 50.4 |

| 印刷・同関連業 | 57.5 |

| 化学工業 | 47.4 |

| 石油製品・石炭製品製造業 | 37.7 |

| プラスチック製品製造業 | 52.0 |

| ゴム製品製造業 | 60.6 |

| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 58.5 |

| 窯業・土石製品製造業 | 45.9 |

| 鉄鋼業 | 48.6 |

| 非鉄金属製造業 | 51.9 |

| 金属製品製造業 | 55.0 |

| はん用機械器具製造業 | 57.3 |

| 生産用機械器具製造業 | 57.7 |

| 業務用機械器具製造業 | 57.0 |

| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 62.6 |

| 電気機械器具製造業 | 60.4 |

| 情報通信機械器具製造業 | 60.5 |

| 輸送用機械器具製造業 | 55.3 |

| その他の製造業 | 56.7 |

| 部分肉・冷凍肉製造業 | 48.7 |

| 肉加工品製造業 | 46.9 |

| 水産練製品製造業 | 48.2 |

| その他の水産食料品製造業 | 41.2 |

| 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 44.5 |

| 野菜漬物製造業 | 45.7 |

| 味そ製造業 | 42.6 |

| しょう油・食用アミノ酸製造業 | 49.7 |

| その他の調味料製造業 | 47.3 |

| パン製造業 | 55.7 |

| 生菓子製造業 | 49.8 |

| 米菓製造業 | 46.7 |

| その他のパン・菓子製造業 | 45.6 |

| めん類製造業 | 43.2 |

| 豆腐・油揚製造業 | 45.7 |

| そう(惣)菜製造業 | 50.2 |

| 他に分類されない食料品製造業 | 44.4 |

| 清酒製造業 | 34.4 |

| 製茶業 | 40.2 |

| 有機質肥料製造業 | 37.4 |

| その他の繊維粗製品製造業 | 55.3 |

| 織物製成人男子・少年服製造業 | 50.0 |

| 織物製成人女子・少女服製造業 | 55.2 |

| 織物製事務用・学校服等製造業 | 53.1 |

| 帆布製品製造業 | 61.8 |

| 他に分類されない繊維製品製造業 | 58.3 |

| 一般製材業 | 45.7 |

| 建築用木製組立材料製造業 | 49.0 |

| 木箱製造業 | 59.3 |

| 他に分類されない木製品製造業 | 53.6 |

| 木製家具製造業 | 55.7 |

| 建具製造業 | 58.4 |

| 事務所用・店舗用装備品製造業 | 56.7 |

| 他に分類されない家具・装備品製造業 | 56.5 |

| 段ボール箱製造業 | 58.1 |

| 紙器製造業 | 55.0 |

| その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 47.4 |

| オフセット印刷業 | 56.0 |

| オフセット印刷以外の印刷業 | 58.9 |

| 紙以外の印刷業 | 58.2 |

| 製版業 | 66.2 |

| 製本業 | 58.5 |

| 印刷物加工業 | 57.2 |

| 印刷関連サービス業 | 56.5 |

| 他に分類されない化学工業製品製造業 | 45.5 |

| プラスチック異形押出製品製造業 | 53.6 |

| プラスチック板・棒・管・継手等加工業 | 55.1 |

| その他の工業用プラスチック製品製造業 | 55.8 |

| 工業用プラスチック製品加工業 | 56.5 |

| 軟質プラスチック発泡製品製造業 | 48.1 |

| プラスチック成形材料製造業 | 51.0 |

| プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業 | 41.6 |

| プラスチック製容器製造業 | 43.8 |

| 他に分類されないプラスチック製品製造業 | 52.0 |

| 他に分類されないプラスチック製品加工業 | 54.3 |

| 工業用ゴム製品製造業 | 60.7 |

| 他に分類されないゴム製品製造業 | 61.9 |

| 生コンクリート製造業 | 39.0 |

| コンクリート製品製造業 | 50.6 |

| 砕石製造業 | 31.4 |

| 石工品製造業 | 56.8 |

| 銑鉄鋳物製造業 | 42.6 |

| 鍛工品製造業 | 43.3 |

| 鉄鋼シャースリット業 | 49.8 |

| 他に分類されない鉄鋼業 | 62.3 |

| 非鉄金属鋳物製造業 | 50.9 |

| 利器工匠具・手道具製造業 | 53.0 |

| その他の金物類製造業 | 53.1 |

| 建設用金属製品製造業 | 55.0 |

| 金属製サッシ・ドア製造業 | 57.7 |

| 建築用金属製品製造業 | 52.3 |

| 製缶板金業 | 59.7 |

| アルミニウム・同合金プレス製品製造業 | 55.6 |

| 金属プレス製品製造業 | 56.6 |

| 金属製品塗装業 | 56.0 |

| 溶融めっき業 | 49.9 |

| 電気めっき業 | 52.9 |

| 金属熱処理業 | 46.9 |

| その他の金属表面処理業 | 55.6 |

| その他の金属線製品製造業 | 56.0 |

| ボルト・ナット・リベット・木ねじ等製造業 | 50.7 |

| 金属製スプリング製造業 | 57.2 |

| 他に分類されない金属製品製造業 | 57.3 |

| 油圧・空圧機器製造業 | 56.1 |

| 物流運搬設備製造業 | 56.9 |

| 他に分類されないはん用機械・装置製造業 | 54.5 |

| 各種機械・同部分品製造修理業 | 60.4 |

| 農業用機械製造業 | 57.9 |

| 建設機械・鉱山機械製造業 | 54.4 |

| 食品機械・同装置製造業 | 56.5 |

| 化学機械・同装置製造業 | 63.5 |

| 金属工作機械製造業 | 58.2 |

| 金属加工機械製造業 | 56.4 |

| 金属工作・加工機械用部分品・附属品製造業 | 58.0 |

| 機械工具製造業 | 56.5 |

| 金属用金型・同部分品・附属品製造業 | 57.6 |

| 非金属用金型・同部分品・附属品製造業 | 59.5 |

| 他の生産用機械・同部分品製造業 | 59.6 |

| 精密測定器製造業 | 58.6 |

| その他の計量器・測定器・分析機器等製造業 | 57.8 |

| 医療用機械器具製造業 | 56.2 |

| 電子回路基板製造業 | 57.0 |

| その他電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 65.7 |

| 発電機・電動機・その他回転電気機械製造業 | 57.9 |

| 電力開閉装置製造業 | 60.0 |

| 配電盤・電力制御装置製造業 | 62.9 |

| 配線器具・配線附属品製造業 | 69.2 |

| その他の産業用電気機械器具製造業 | 66.5 |

| その他の民生用電気機械器具製造業 | 60.9 |

| その他の電子応用装置製造業 | 59.4 |

| 電気計測器製造業 | 62.9 |

| その他の電気機械器具製造業 | 58.9 |

| 自動車車体・附随車製造業 | 53.9 |

| 自動車部分品・附属品製造業 | 54.9 |

| 船舶製造・修理業 | 60.0 |

| 他に分類されない輸送用機械器具製造業 | 56.7 |

| 貴金属・宝石製装身具製品製造業 | 58.1 |

| 運動用具製造業 | 56.8 |

| 畳製造業 | 60.5 |

| 看板・標識機製造業 | 54.3 |

| 工業用模型製造業 | 61.6 |

| 他に分類されないその他の製造業 | 56.3 |

製造業で、最も労働分配率がが低いのは砕石製造になっています。実際に、石を砕くことを職業にしている会社を私も見たことがありますが、労働分配率は低かったですね。また、最も高いのが配線器具・配線附属品などの製造です。

こちらについては、70%近くになっていますので気を付けるべき職業と言えるでしょう。製造業については、予想していたのよりは高くなかったです。もっと高いイメージがありましたが50%を割っているところも多かったですね。

卸売業

| 業種 | 労働分配率 |

| 各種商品卸売業 | 47.1 |

| 繊維・衣服等卸売業 | 46.8 |

| 飲食料品卸売業 | 44.5 |

| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 50.6 |

| 機械器具卸売業 | 54.0 |

| その他の卸売業 | 51.1 |

| その他の各種商品卸売業 | 46.4 |

| 織物卸売業 | 49.4 |

| 男子服卸売業 | 42.1 |

| 婦人・子供服卸売業 | 50.0 |

| その他の衣服卸売業 | 48.8 |

| 靴・履物卸売業 | 44.9 |

| かばん・袋物卸売業 | 44.9 |

| その他の身の回り品卸売業 | 49.7 |

| 米麦卸売業 | 34.4 |

| 雑穀・豆類卸売業 | 37.8 |

| 野菜卸売業 | 46.6 |

| 果実卸売業 | 42.6 |

| 食肉卸売業 | 47.3 |

| 生鮮魚介卸売業 | 45.0 |

| その他の農畜産物・水産物卸売業 | 40.6 |

| 酒類卸売業 | 46.4 |

| 乾物卸売業 | 48.6 |

| 菓子・パン類卸売業 | 37.8 |

| 飲料卸売業 | 44.5 |

| 茶類卸売業 | 44.9 |

| その他の食料・飲料卸売業 | 45.3 |

| 木材・竹材卸売業 | 50.7 |

| セメント卸売業 | 47.4 |

| 板ガラス卸売業 | 58.3 |

| 建築用金属製品卸売業 | 54.1 |

| その他の建築材料卸売業 | 50.2 |

| 塗料卸売業 | 59.7 |

| プラスチック卸売業 | 49.5 |

| その他の化学製品卸売業 | 54.4 |

| 石油卸売業 | 47.8 |

| 鉄鋼一次製品卸売業 | 53.2 |

| その他の鉄鋼製品卸売業 | 52.1 |

| 非鉄金属地金卸売業 | 49.8 |

| 非鉄金属製品卸売業 | 50.4 |

| 鉄スクラップ卸売業 | 44.8 |

| 非鉄金属スクラップ卸売 | 43.8 |

| 古紙卸売業 | 47.1 |

| その他の再生資源卸売業 | 46.7 |

| 農業用機械器具卸売業 | 55.2 |

| 建設機械・鉱山機械卸売業 | 45.5 |

| 金属加工機械卸売業 | 50.2 |

| 事務用機械器具卸売業 | 61.8 |

| その他の産業機械器具卸売業 | 54.2 |

| 自動車卸売業 | 38.8 |

| 自動車部分品・附属品卸売業 | 55.9 |

| 自動車中古部品卸売業 | 47.3 |

| 家庭用電気機械器具卸売業 | 50.3 |

| 電気機器卸売業 | 57.8 |

| 輸送用機械器具卸売業 | 49.0 |

| 計量器・理化学機器・光学機器等卸売業 | 55.6 |

| 医療用機械器具卸売業 | 58.7 |

| 家具・建具卸売業 | 48.9 |

| 荒物卸売業 | 46.1 |

| 室内装飾繊維品卸売業 | 48.3 |

| 陶磁器・ガラス器卸売業 | 44.9 |

| その他のじゅう器卸売業 | 57.5 |

| 医薬品卸売業 | 54.1 |

| 医療用品卸売業 | 54.4 |

| 化粧品卸売業 | 49.2 |

| 紙卸売業 | 49.9 |

| 紙製品卸売業 | 52.6 |

| 金物卸売業 | 53.2 |

| 肥料・飼料卸売業 | 44.7 |

| スポーツ用品卸売業 | 44.3 |

| 娯楽用品・がん具卸売業 | 44.8 |

| ジュエリー製品卸売業 | 46.8 |

| 代理商,仲立業 | 50.3 |

| 他に分類されないその他の卸売業 | 52.3 |

卸売業は、業種のイメージでいうと好不調の波が少ないイメージがあります。職種別で最も高かったのは、事務用機械器具卸売になっています。事務用機器関連の販売が低調なのと、卸売業もリンクしているといえるでしょう。

また、職種別で最も労働分配率が低かったのは菓子・パン類卸になります。菓子パンの卸になると、大きいトラックで運んでいるイメージが強いですが人件費割が少ないというのは正直驚きました。

小売業

| 業種 | 労働分配率 |

| 各種商品小売業 | 47.7 |

| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 43.1 |

| 飲食料品小売業 | 47.0 |

| 機械器具小売業 | 51.3 |

| その他の小売業 | 54.7 |

| 無店舗小売業 | 30.2 |

| 百貨店,総合スーパー | 50.4 |

| その他各種商品小売業 | 45.1 |

| 呉服・服地小売業 | 42.5 |

| 寝具小売業 | 46.0 |

| 男子服小売業 | 45.2 |

| 婦人服小売業 | 43.6 |

| 靴小売業 | 40.4 |

| かばん・袋物小売業 | 41.7 |

| 洋品雑貨・小間物小売業 | 41.2 |

| 他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 44.2 |

| 各種食料品小売業 | 49.4 |

| 野菜小売業 | 55.0 |

| 食肉小売業 | 51.9 |

| 鮮魚小売業 | 50.3 |

| 酒小売業 | 47.3 |

| 菓子小売業(製造小売) | 53.5 |

| 菓子小売業(製造小売でないもの) | 34.6 |

| パン小売業 | 60.7 |

| コンビニエンスストア | 37.6 |

| 牛乳小売業 | 55.0 |

| 飲料小売業 | 36.8 |

| 茶類小売業 | 40.2 |

| 料理品小売業 | 58.2 |

| 米穀類小売業 | 42.8 |

| 他に分類されない飲食料品小売業 | 45.4 |

| 自動車(新車)小売業 | 51.5 |

| 中古自動車小売業 | 45.7 |

| 自動車部分品・附属品小売 | 51.9 |

| 二輪自動車小売業 | 50.7 |

| 自転車小売業 | 53.4 |

| 電気機械器具小売業 | 52.6 |

| 電気事務機械器具小売業 | 57.0 |

| その他の機械器具小売業 | 63.6 |

| 家具小売業 | 45.3 |

| 宗教用具小売業 | 49.3 |

| 金物小売業 | 53.1 |

| 他に分類されないじゅう器小売業 | 56.0 |

| 医薬品小売業 | 59.5 |

| 調剤薬局 | 63.1 |

| 化粧品小売業 | 43.9 |

| 農業用機械器具小売業 | 61.5 |

| 苗・種子小売業 | 57.3 |

| 肥料・飼料小売業 | 46.4 |

| ガソリンスタンド | 50.9 |

| 燃料小売業 | 49.9 |

| 書籍・雑誌小売業 | 48.4 |

| 新聞小売業 | 63.3 |

| 紙・文房具小売業 | 58.9 |

| スポーツ用品小売業 | 46.9 |

| がん具・娯楽用品小売業 | 41.5 |

| 楽器小売業 | 48.5 |

| 時計・眼鏡・光学機械小売業 | 48.9 |

| 花・植木小売業 | 56.1 |

| 建築材料小売業 | 49.9 |

| ジュエリー製品小売業 | 43.2 |

| ペット・ペット用品小売業 | 52.8 |

| 中古品小売業 | 44.0 |

| 他に分類されないその他の小売業 | 49.4 |

| 無店舗小売業(各種商品小売) | 25.9 |

| 無店舗小売業(織物・衣服・身の回り品) | 28.9 |

| 無店舗小売業(飲食料品小売) | 30.9 |

| 無店舗小売業(その他の小売) | 32.7 |

小売業の中の職種別の労働分配率で最も低いのが無店舗小売業になっています。インターネットを利用していることから人件費があまりかかっていないことがイメージしやすいのではないでしょうか?

逆に職種別の労働分配率で最も高いのは、その他機械類の小売業になっています。機械系の小売りは、その他にかかわらず全般的に50%を超えていますのでどこも高くなっています。機械は、一度購入するとなかなか買い替えない関係であまり売れていないのかなと感じます。

宿泊業,飲食サービス業

| 業種 | 労働分配率 |

| 宿泊業 | 38.1 |

| 飲食店 | 52.9 |

| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 61.4 |

| 旅館,ホテル | 38.1 |

| 簡易宿所 | 37.1 |

| 管理事務を行う本社等 | 50.5 |

| 食堂,レストラン | 53.9 |

| 日本料理店 | 53.8 |

| 料亭 | 54.6 |

| 中華料理店 | 55.1 |

| ラーメン店 | 54.4 |

| 焼肉店 | 52.7 |

| その他の専門料理店 | 53.4 |

| そば・うどん店 | 55.2 |

| すし店 | 54.4 |

| 酒場,ビヤホール | 52.7 |

| バー,キャバレー,ナイトクラブ | 54.7 |

| 喫茶店 | 49.4 |

| ハンバーガー店 | 46.0 |

| お好み焼・焼きそば・たこ焼店 | 48.1 |

| 他に分類されない飲食店 | 51.5 |

| 持ち帰り飲食サービス業 | 56.8 |

| 配達飲食サービス業 | 62.6 |

宿泊業の職種別の労働分配率は、簡易宿所が最も労働分配率が低くなっています。また、旅館やホテルなどの宿泊業は労働分配率が低くなっています。このあたりも不思議な感じがしますね。

宿泊施設は、どうしてもマンパワーが必要になるので、もっと高いイメージでした。また、配達飲食サービス業がもっとも職種別で労働分配率が最も高くなっています。弁当の配達とかをイメージしてもらうとわかりやすいですが、人件費が大きいことがわかります。

不動産業、物品賃貸業

| 業種 | 労働分配率 |

| 不動産取引業 | 35.1 |

| 不動産賃貸業・管理業 | 25.0 |

| 物品賃貸業 | 39.0 |

| 管理事務を行う本社等不動産取引業) | 37.1 |

| 建物売買業 | 28.6 |

| 土地売買業 | 29.0 |

| 不動産代理業・仲介業 | 38.1 |

| 管理事務を行う本社等(不動産賃貸業等) | 21.0 |

| 貸事務所業 | 23.9 |

| 土地賃貸業 | 27.5 |

| その他の不動産賃貸業 | 23.9 |

| 貸家業 | 21.9 |

| 貸間業 | 23.5 |

| 駐車場業 | 30.9 |

| 不動産管理業 | 30.3 |

| 総合リース業 | 44.7 |

| その他の各種物品賃貸業 | 46.1 |

| 産業用機械器具賃貸業 | 43.6 |

| 建設機械器具賃貸業 | 33.0 |

| 自動車賃貸業 | 27.3 |

| 貸衣しょう業 | 41.7 |

| 他に分類されない物品賃貸業 | 47.3 |

不動産業の職種別労働分配率は、全体を見渡すとどれも低くなっています。不動産の売買も賃貸もすごく労働分配率が低いですね。このデータから言えることは、それだけ不動産業の単価が高いからだと言えます。

他の業界と同じ給料を払っても、利益から見ると不動産業の場合は人件費にかけている割合がすくないということが言えるでしょう。職種別で最も労働分配率が低いのは、本社の管理事務などの仕事になっています。

また、不動産の賃貸系の仕事も儲けの割に労働分配率が少ないですね。職種別で最も高くなっているのが物品賃貸業になっていますので、ここはちょっと参考にならないかなと思います。最も高くても、50%を切っていますので、経営が安定しています。

なので、不動産業者というのはあんなにたくさんあるのにもかかわらず、なかなか潰れないのだなと思います。数値を見れば一目瞭然になっていますね。

学術研究,専門・技術サービス業

| 業種 | 労働分配率 |

| 学術・開発研究機関 | 49.1 |

| 専門サービス業 | 61.2 |

| 広告業 | 53.1 |

| 技術サービス業 | 63.0 |

| 補助活動を行う事業所 | 63.0 |

| 法律事務所 | 61.2 |

| 公証人役場,司法書士事務所 | 58.6 |

| 土地家屋調査士事務所 | 53.5 |

| 税理士事務所 | 67.2 |

| 社会保険労務士事務所 | 66.8 |

| デザイン業 | 60.8 |

| 著述家業 | 40.3 |

| 芸術家業 | 49.5 |

| 経営コンサルタント業 | 54.1 |

| 翻訳業 | 62.5 |

| 不動産鑑定業 | 56.2 |

| 他に分類されない専門サービス業 | 57.5 |

| 広告業 | 53.1 |

| 獣医業 | 57.9 |

| 建築設計業 | 62.1 |

| 測量業 | 64.8 |

| その他の土木建築サービス業 | 63.5 |

| 機械設計業 | 70.2 |

| 商品検査業 | 66.6 |

| 非破壊検査業 | 65.2 |

| 環境計量証明業 | 60.2 |

| 写真業 | 50.0 |

| 商業写真業 | 59.4 |

| その他の技術サービス業 | 62.5 |

専門系のサービス業の職種別労働分配率で、最も高くなっているのは機械設計になります。かなり、専門性の高い要素が入る職業ですねので人件費が高くなっていることが予想されます。また、税理士事務所などは、労働分配率が高くなっています。

顧問客をどんどん増やすためには、人員を増やしていくという手法をとることが多いので仕方ないと言えるでしょう。ただ、人件費をたくさん支払っているにもかかわらず丁稚奉公と言われる業界なので、給料は安く設定されています。

少し過剰に人員を抱えているといえるでしょう。もしくは、やっている仕事に対して安い価格でやりすぎているということも言えるのではないでしょうか。専門分野の職種別労働分配率が最も低いのは、著述家になっています。

著作もなかなか苦しい業界ではありますが、人をそれほどかかえる必要がないので労働分配率が低くなっていると言えるのではないでしょうか。

生活関連サービス業,娯楽業

| 業種 | 労働分配率 |

| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 50.5 |

| その他の生活関連サービス業 | 50.0 |

| 娯楽業 | 36.2 |

| 普通洗濯業 | 49.7 |

| リネンサプライ業 | 47.2 |

| 理容業 | 60.0 |

| 美容業 | 54.2 |

| 一般公衆浴場業 | 35.9 |

| その他の公衆浴場業 | 39.7 |

| エステティック業 | 48.8 |

| 他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業 | 49.6 |

| 旅行業 | 49.4 |

| 旅行業者代理業 | 47.1 |

| 葬儀業 | 48.3 |

| 結婚式場業 | 45.1 |

| 写真プリント,現像・焼付業 | 47.3 |

| 他に分類されないその他生活関連サービス業 | 60.6 |

| 劇団 | 39.2 |

| スポーツ施設提供業 | 40.1 |

| ゴルフ場 | 41.8 |

| ゴルフ練習場 | 36.6 |

| フィットネスクラブ | 39.1 |

| パチンコホール | 29.3 |

| 娯楽に附帯するサービス業 | 48.8 |

| 他に分類されない娯楽業 | 46.1 |

生活娯楽系の職種別労働分配率で最も低いのがパチンコホールになっています。パチンコ産業は、すごくかかるであろう電気代をつかい機械を入れ替えていくのでそこにお金がかかることが予想されます。

そのため、労働分配率がすごく低くなっているというのが現状ではないでしょうか。逆に職種別労働分配率で最も高くなっているのが他に分類されないその他生活関連サービス業になっています。ここは、ちょっとわかりにくいですよね。

もう一つ労働分配率が高くなっているのは、理容業になりますね。大きくしているところは、何人も従業員を雇っていますので客単価の割に人件費が重たくなるということが言えるでしょう。

サービス業(他に分類されないもの)

| 業種 | 労働分配率 |

| 廃棄物処理業 | 48.6 |

| 自動車整備業 | 60.5 |

| 機械等修理業 | 60.0 |

| 職業紹介・労働者派遣業 | 77.3 |

| その他の事業サービス業 | 69.1 |

| 宗教 | 38.2 |

| その他のサービス業 | 52.4 |

| し尿収集運搬業 | 62.1 |

| 浄化槽清掃業 | 60.5 |

| 浄化槽保守点検業 | 63.9 |

| ごみ収集運搬業 | 55.8 |

| 清掃事務所 | 62.2 |

| 産業廃棄物収集運搬業 | 44.5 |

| 産業廃棄物処分業 | 39.9 |

| 他に分類されない廃棄物処理業 | 45.4 |

| 自動車一般整備業 | 60.4 |

| その他の自動車整備業 | 61.0 |

| 一般機械修理業 | 60.1 |

| 建設・鉱山機械整備業 | 52.0 |

| 電気機械器具修理業 | 59.1 |

| 他に分類されない修理業 | 64.4 |

| 職業紹介業 | 67.0 |

| 労働者派遣業 | 77.9 |

| 管理事務を行う本社等等(他事業サービス業) | 55.1 |

| 複写業 | 68.2 |

| ビルメンテナンス業 | 73.9 |

| その他の建物サービス業 | 69.5 |

| 警備業 | 77.4 |

| ディスプレイ業 | 56.9 |

| 産業用設備洗浄業 | 58.9 |

| 看板書き業 | 55.0 |

| 他に分類されないその他の事業サービス業 | 59.7 |

| 寺院,仏教教会 | 37.8 |

| 補助活動を行う事業所(他のサービス業) | 55.1 |

| 他に分類されないサービス業 | 52.1 |

これまでのサービス業に含まれなかったサービス業の職種別労働分配率については、労働者派遣が最も高くなっています。77.9%というのは異常なほどの高さになります。派遣業ですから、人が大事というところはあると思いますが、危険な数値だと思います。

業界平均でこの値ですから、なんらかの工夫をしないとビジネスモデルとしてはかなり厳しいと言えるでしょう。また、職種別労働分配率で最も低くなっているのが寺院,仏教教会になっています。宗教系は、修業という意味合いから人件費が安いことが理由ではないでしょうか。

医療・福祉

| 業種 | 労働分配率 |

| 医療業 | 64.1 |

| 保健衛生 | 60.8 |

| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 65.5 |

| 一般病院 | 66.9 |

| 有床診療所 | 63.1 |

| 無床診療所 | 62.5 |

| 歯科診療所 | 62.4 |

| 看護業 | 71.7 |

| 按摩マッサージ師・鍼灸師・整復師の施術所 | 58.7 |

| その他の療術業 | 73.8 |

| 歯科技工所 | 68.8 |

| その他の医療に附帯するサービス業 | 58.7 |

| 保育所 | 64.4 |

| その他の児童福祉事業 | 61.6 |

| 介護老人保健施設 | 66.1 |

| 通所・短期入所介護事業 | 65.6 |

| 訪問介護事業 | 71.1 |

| 認知症老人グループホーム | 67.6 |

| 有料老人ホーム | 59.2 |

| その他の老人福祉・介護事業 | 63.5 |

| 居住支援事業 | 62.4 |

| その他の障害者福祉事業 | 68.7 |

| その他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 63.7 |

医療・福祉系の職種別の労働分配率を見ていきます。最も高いのは、訪問介護サービスになります。訪問介護については、どうしても人件費の割合が高くなりますよね。たくさんの人を派遣してお金をいただくモデルなので仕方ないところがあります。

ただ、このビジネスモデルで考えると正社員ではなく社会保険をかけないパート以外雇えないようになると思います。人員配置の問題で常駐しなければならない資格者以外はすべてパートみたいにしながら、労働分配率を下げていくしかないと思います。

逆に、職種別で最も労働分配率が低くなっているのは治療家と言われる人たちですね。しかし、最も低いといっても58.7%です。決して低い感じではありませんよね。病院などを含めて考えても相対的にマンパワーが必要な職種になるでしょう。

なので、ここにカテゴリされているような業界の場合は必ずといっていいほど、労働分配率や人件費効率のことを考えるようにしなければならないと思います。

運輸業,郵便業

| 業種 | 労働分配率 |

| 道路旅客運送業 | 61.9 |

| 道路貨物運送業 | 47.9 |

| 水運業 | 38.0 |

| 倉庫業 | 42.4 |

| 運輸に附帯するサービス業 | 52.9 |

| 一般乗用旅客自動車運送業 | 73.2 |

| 一般貸切旅客自動車運送業 | 42.8 |

| 一般貨物自動車運送業 | 47.5 |

| 特定貨物自動車運送業 | 50.5 |

| 貨物軽自動車運送業 | 46.9 |

| その他の道路貨物運送業 | 63.0 |

| 沿海貨物海運業 | 39.8 |

| 倉庫業 | 42.8 |

| 冷蔵倉庫業 | 39.4 |

| 港湾運送業 | 52.9 |

| 利用運送業 | 26.2 |

| 運送取次業 | 37.5 |

| こん包業 | 56.8 |

| 他に分類されない運輸に附帯するサービス業 | 61.5 |

運輸業の職種別の労働分配率で最も高いのが、タクシーの業界ですね。73.2%は異常な数値といってもいいと思います。タクシーに乗ると、定年退職後にやっていたり、人件費を下げる努力を一生懸命やっています。

しかし、業界的にかなり労働分配率が高い分野になるということです。今後も厳しい業界のままのような気がしますね。今のところ対策が難しいということが言える業界ですね。

その中で、職種別労働分配率が最も低くなっているのが利用運送業です。聞きなれない言葉かもしれませんが、陸海空を使って海外等に運送するビジネスになります。こちらは、手配するだけという役割になるので労働分配率が低くなっているのではないでしょうか。

情報通信業

| 業種 | 労働分配率 |

| 通信業 | 58.3 |

| 放送業 | 30.8 |

| 情報サービス業 | 66.9 |

| インターネット附随サービス業 | 50.4 |

| 映像・音声・文字情報制作業 | 49.2 |

| 電気通信に附帯するサービス業 | 57.0 |

| 有線テレビジョン放送業 | 26.6 |

| 受託開発ソフトウェア業 | 70.1 |

| 組込みソフトウェア業 | 75.0 |

| パッケージソフトウェア業 | 61.3 |

| 情報処理サービス業 | 66.1 |

| 情報提供サービス業 | 49.9 |

| その他の情報処理・提供サービス業 | 51.8 |

| ポータルサイト・サーバ運営業 | 52.5 |

| アプリケーション・サービス・プロバイダ | 44.1 |

| インターネット利用サポート業 | 50.9 |

| 映画・ビデオ制作業 | 53.9 |

| テレビジョン番組制作業 | 51.6 |

| 新聞業 | 54.9 |

| 出版業 | 41.9 |

| 広告制作業 | 49.7 |

| 他の映像・音声情報等制作附帯サービス業 | 59.0 |

情報通信業の職種別労働分配率が最も低いのが有線テレビジョンになっています。私はあまり詳しくないビジネスモデルなので、よくわかりませんが労働分配率がかなり低いですね。

逆に、最も高くなっているのが情報サービス業になります。システム系の会社については、人件費がかなりかさむ傾向にあります。特に、人の出入りがすごく多いので余計に人件費がかさむ傾向が強いです。

なので、情報サービス系も労働分配率が高い職業になります。いかに定着してもらうのか。どうやって、労働分配率を下げていくべきなのかというのを真剣に対策しなければいけない業界だと思います。

農業・林業・漁業

| 業種 | 労働分配率 |

| 農業 | 32.5 |

| 林業 | 47.0 |

| 米作農業 | 37.6 |

| 米作以外の穀作農業 | 40.1 |

| 野菜作農業 | 40.8 |

| 果樹作農業 | 49.9 |

| 花き作農業 | 43.8 |

| その他の耕種農業 | 39.5 |

| 酪農業 | 24.5 |

| 肉用牛生産業 | 18.9 |

| 養豚業 | 29.2 |

| 養鶏業 | 31.6 |

| その他の畜産農業 | 28.7 |

| 穀作サービス業 | 36.7 |

| 園芸サービス業 | 55.3 |

| 素材生産業 | 41.6 |

| 素材生産サービス業 | 46.3 |

| 漁業 | 44.6 |

| 水産養殖業 | 34.0 |

| 定置網漁業 | 56.8 |

農業・林業・漁業などの職種別労働分配率が最も低いのは、酪農になっています。酪農といえば、広大な土地にたくさんの労働者というイメージがあるのですが労働分配率がとても低いものになっています。

逆に職種別労働分配率が高いのは、定置網漁業になっています。たくさんの漁師たちが網をつかって魚をとるという職業だと思うのですが、こちらについてはかなり労働分配率が高いものになってます。

鉱業,採石業,砂利採取業

| 業種 | 労働分配率 |

| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 33.7 |

| 砂・砂利・玉石採取業 | 33.3 |

電気・ガス・熱供給・水道業

| 業種 | 労働分配率 |

| 電気業 | 12.7 |

| ガス業 | 40.4 |

| 水道業 | 63.7 |

| 発電所 | 7.4 |

| 管理事務を行う本社等(ガス業) | 27.4 |

| ガス供給所 | 46.5 |

電気やガスなどの社会のインフラを形成している職種別労働分配率で最も高いのは水道業になっています。水道の検針などにたくさんの人員が必要なためでしょうか?ややイメージしづらいところがあるビジネスですね。

また、最も労働分配率が引くのが発電所になっています。専門的な能力が必要なので、もっと人件費を分配するべきだとは思います。もちろん、機械がすごく高くてというのもあるとは思います。

教育,学習支援業

| 業種 | 労働分配率 |

| 学校教育 | 50.5 |

| その他の教育,学習支援業 | 52.2 |

| 各種学校 | 48.7 |

| 学習塾 | 48.1 |

| 外国語会話教授業 | 61.7 |

| スポーツ・健康教授業 | 58.6 |

| その他の教養・技能教授業 | 47.5 |

| 他に分類されない教育,学習支援業 | 58.2 |

教育系の職種別労働分配率で最も高いのは、英会話教室になっています。英会話スクールも最近は、ネイティブな英語を教えられなければならないので、人員も不足しています。そのため、労働分配率が上がっていると言えるのかもしれません。

逆に、職種別労働分配率が低いのはその他の教養・技能教授になっています。これについては、イマイチイメージがつきにくいのですが溶接とかガスやボイラーなどの技能系の資格を運営しているようなところではないでしょうか。

複合サービス事業

| 業種 | 労働分配率 |

| 協同組合 | 31.9 |

| 補助活動を行う事業所 | 25.3 |

| 事業協同組合(他に分類されないもの) | 31.6 |

金融業・保険業

| 業種 | 労働分配率 |

| 貸金業等非預金信用機関 | 38.2 |

| 保険業 | 47.8 |

| 質屋 | 48.0 |

| 損害保険業 | 47.9 |

| 生命保険媒介業 | 55.2 |

| 損害保険代理業 | 56.5 |

| その他の保険サービス業 | 46.6 |

建設業~金融・保険業まで参照:http://www.tkc.jp/

金融・保険業の職種別労働分配率が最も高いのは、損害保険になっています。生命保険もそうですが民間の保険会社は大量の保険販売員が存在しています。そのため、人件費がかなり高いことがこの労働分配率からもわかりますね。

逆に、貸金業等非預金信用機関といわれるクレジットカード会社などについてはとても労働分配率が低いということがわかります。最近は、インターネットからの申込が多いでしょうから人件費という面ではあまりかからないというのがデータで現れています。

いかかがだったでしょうか。あなたのビジネスの労働分配率がわかったと思います。粗利の割合ではないので、%は比較的高くなっている可能性がありますが自社のものと比較して実際にどうだったのか判断するようにしてください。

ふ~んというだけでは、あなたの会社の経営はよくなりませんので、事務の方にお願いしてもいいでしょうからしっかりと人件費の割合が高いのかどうなのかというのを確認してみてください。

労働分配率を適正にして固定するまとめ

労働分配率を適正にして固定にしなければならない理由についてお伝えしました。そして、最後にはあなたの会社の労働分配率が適正なのかどうかを知るために各業種を一覧にして表示しています。

大事なことなので、もう一度まとめておきますね。人件費を粗利の○%と固定すると人件費で会社は苦しくなりません。なので、人件費が会社を圧迫して倒産するというリスクは防ぐことができます。

人件費を粗利に合わせて変動させるためには、ボーナスの割合を増やし業績に合わせてボーナスを推移させることが重要です。それができないと経営が人件費でどんどん圧迫されてしまいますので、基本給を少なめにして、ボーナスの割合を増やすことが重要です。

また、労働分配率がすでにあなたの業界と比べて高くなっている場合は、退職者が出たらこれまでと同じように正社員を雇うのではなく、パート2人を雇うようにしましょう。それができると、戦略的にできると自然と労働分配率は下がっていきます。

そうすることで、あなたの会社を筋肉質な会社にすることができるのです。労働分配率が業界水準と比べて適正になっているかどうかは、TKCの職種別労働分配率を参照にしてください。粗利ベースになっていないのが欠点ですが、かなり母数があるので目安になるでしょう。

コメントを残す